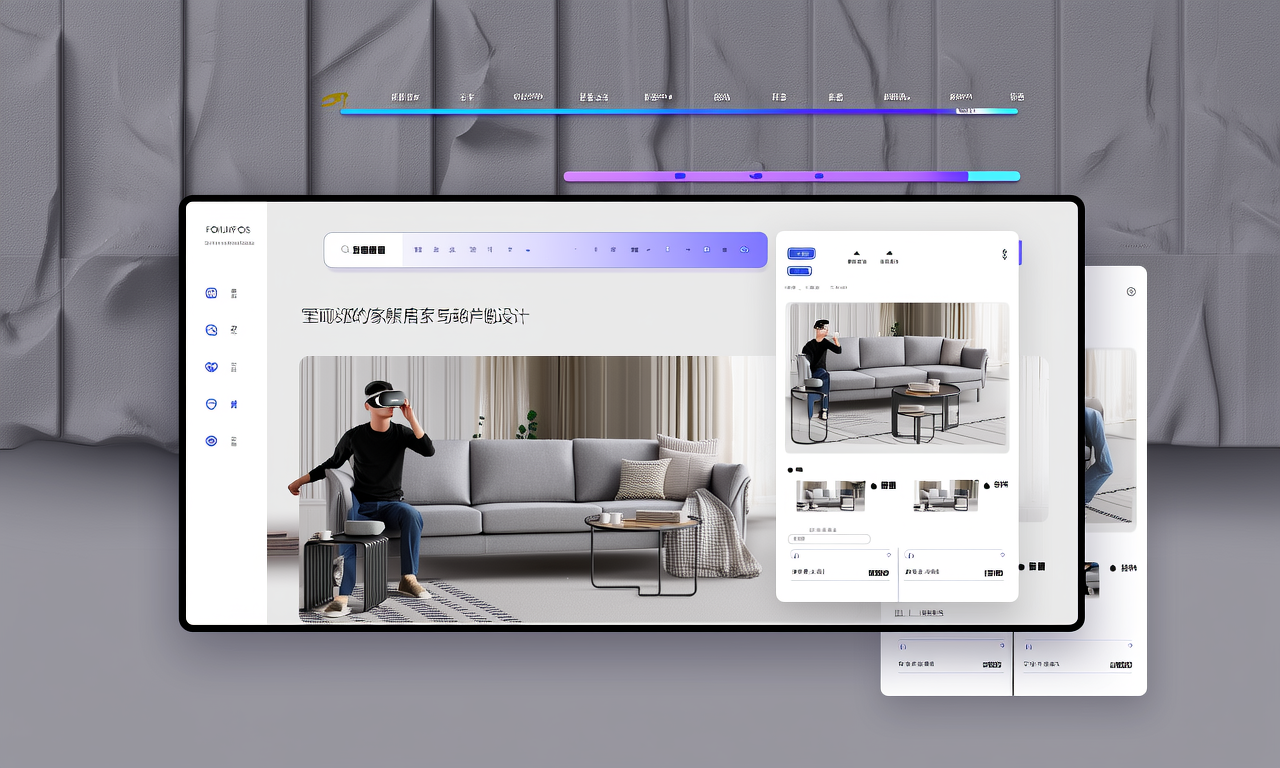

说到提升独立站转化率这件事,我发现很多卖家都踩过坑——要么过度依赖广告投放,要么把产品页面做得花里胡哨却缺乏转化动机。我们团队去年服务过一个家居品牌案例,通过简单的登录页改造就把转化率从1.2%提升到3.8%,关键点出人意料:购物车页面的运费计算器位置往右移动了15厘米,外加「包邮门槛」的实时进度条显示。这种体验优化带来的转化提升,往往比砸钱投广告更持久。

那些被忽视的细节杀手

你可能不知道,约67%的消费者会因为一张模糊的产品细节图放弃购买(Baymard Institute数据)。我们监测过一组很有趣的数据:当产品视频时长控制在19-27秒时,转化率比纯图片高出23%,但超过30秒反而会下降——用户真的没耐心看完冗长的介绍。更反常识的是,在移动端把”加入购物车”按钮从绿色改成珊瑚色,居然能带来11.4%的点击提升,这完全颠覆了我们对”行动号召按钮必须醒目”的认知。

信任信号的魔法配方

你知道为什么有些产品页的信任标志(Trust Badges)完全不起作用吗?我们做过A/B测试:把6个支付图标堆在页脚的转化效果,还不如在购物车悬浮层单独展示当地消费者最熟悉的2个支付方式。有个很妙的发现:当用户看到”本地区域+具体时间”的配送承诺(比如”北京朝阳区预计明天达”),比泛泛的”快速配送”能提升18%的结账完成率。对了,最近兴起的社会认同(Social Proof)新玩法是显示”本月第N位购买者”的动态计数,这比静态的”已售1000+”更让人产生从众心理。

用数据找到真正的障碍点

很多卖家把精力放在首页优化,但热力图显示60%的流失发生在结算流程第二步。有个奢侈首饰品牌的案例很典型:他们的用户总在付款前反复返回修改送货地址,后来发现是默认国家选择有问题。通过Google Analytics的事件追踪,我们定位到这个环节的流失率高达39%——简单增加一个”自动识别地理位置”功能后,整体转化直接跳升27%。所以千万别猜用户在想什么,要用Session Recording工具看他们实际在做什么。

说到底,转化优化是个永无止境的实验过程。上周刚帮一个客户测试出”先展示产品视频再显示价格”的排序能提升中高客单价产品的转化,但这种策略对快消品就完全不适用。建议每个月至少做两次A/B测试,保持对用户行为变化的敏感度——毕竟消费者的注意力阈值,每90天就会发生微妙变化。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

没有相关内容!

您必须登录才能参与评论!

立即登录

运费计算器往右移这点真的绝了!之前根本想不到这么小的改动能有这么大效果 😲

细节图模糊导致流失这个数据太真实了,我们店铺上次就因为主图不够清晰损失了好多客户

看到动图比图片转化率高那段马上就去把产品视频剪辑成20秒了,等下周看测试效果